Em entrevista exclusiva ao Observatório de Favelas, a escritora explora a importância de resgatar a história para moldar o presente e analisa o desafio da coletividade na construção de um Brasil mais igualitário e inclusivo.

Por Isabella Rodrigues

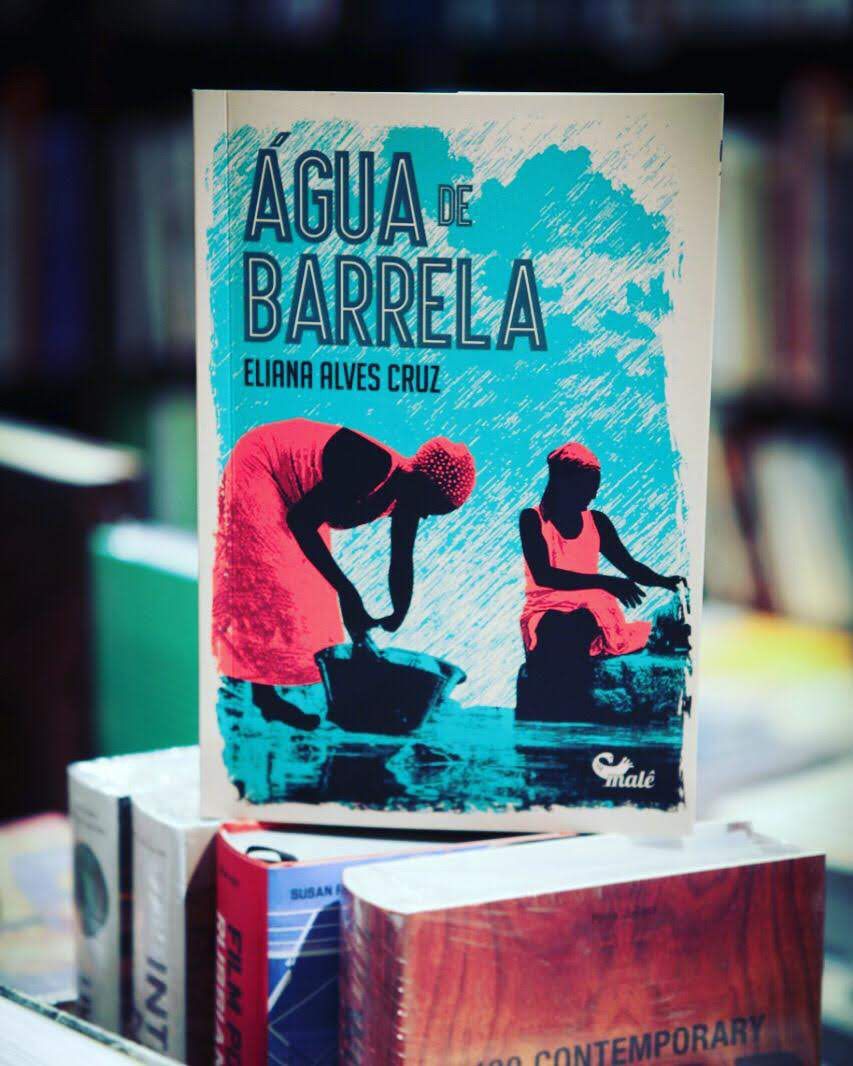

Eliana Alves Cruz, jornalista e escritora nascida no Rio de Janeiro, é uma voz indispensável na literatura contemporânea do Brasil. Com uma carreira literária marcada por prêmios e reconhecimento, Eliana tem dedicado seu trabalho à explorar as raízes da cultura negra no Brasil, oferecendo uma perspectiva afrocêntrica. Seu romance de estreia, “Água de barrela”, vencedor do Prêmio Oliveira Silveira da Fundação Palmares em 2015, mergulha na história de sua própria família e do povo negro da Bahia. O livro é fruto de uma jornada de cinco anos de pesquisa e marcou sua entrada no mundo da literatura como escritora.

Ao longo de sua carreira, Eliana continuou a desafiar fronteiras literárias e sociais. Seus romances subsequentes, “O Crime do Cais do Valongo”, “Nada digo de ti, que em ti não veja” e o livro de contos “A Vestida”, vencedor o Prêmio Jabuti 2022, revelaram uma escritora comprometida em lançar luz à história e às experiências das pessoas negras no Brasil.

Em sua obra mais recente, “Solitária,” a primeira ambientada nos dias atuais, a escritora apresenta as complexidades do trabalho doméstico na vida de uma mãe e filha que compartilham um quarto nos fundos da cobertura de luxo onde a mãe trabalha. Trata-se de um livro que aborda temas de solidão, isolamento e o sentimento de não pertencimento frente aos reflexos do racismo estrutural no Brasil.

Através de sua narrativa, Eliana Alves Cruz continua a explorar e denunciar as questões históricas e contemporâneas relacionadas à escravidão e à discriminação racial. Sua escrita é uma poderosa expressão de resiliência e resistência, capaz de gerar conscientização e impulsionar a mudança. Confira mais sobre suas obras e perspectivas na entrevista completa:

Seus romances, como “Água de barrela” e “O Crime do Cais do Valongo,” mergulham na história da escravidão no Brasil. Como você acredita que suas histórias contribuem para a conscientização e enfrentamento dos casos atuais de trabalho análogo à escravidão?

A gente tem toda uma questão no Brasil com toda a sua memória e seu passado. A gente não sabe muito sobre o nosso real passado. Tem uma história que foi contada por quem colonizou, por quem escravizou, por quem venceu, entre muitas aspas, essa batalha cruel que foi a invasão do Brasil e a criação do Estado brasileiro. Então, tem muitas lacunas, muitas questões a serem resolvidas, a serem respondidas sobre nós mesmos. Essa desconexão com a nossa própria história, causa várias fissuras, vários problemas com autoestima, com um certo deslocamento sobre o nosso futuro. Porque a gente não sabe bem sobre o passado.

Sabe uma pessoa que está em um quarto na penumbra? Vislumbra algumas coisas, mas não consegue encontrar direito a saída. Eu acho que é mais ou menos isso. E a literatura que eu faço, não apenas eu, mas tanta gente hoje faz, é um pouco acendendo luzinhas nesse quarto na penumbra. Tentando ver com mais nitidez as coisas que nos formaram e, obviamente, os problemas que degringolaram no estado de coisas em que estamos. Então, eu acho que a função da minha literatura é um pouco essa.

Os casos análogos à escravidão nada mais são do que a própria escravidão remodelada, reatualizada, só que com roupagem de século XXI. Falar isso em romances, em histórias, não é muito fácil, porque a gente aciona gatilhos, toca em dores, mas não tem saída, a gente precisa falar, não pode fingir que isso não está acontecendo. Falar sobre escravidão é falar sobre o presente, nesse momento que estamos falando aqui, no mundo, tem uma legião de pessoas sendo comercializadas e escravizadas, e no Brasil tem um monte de gente em cativeiro que a gente nem sabe.

Em “Solitária,” você aborda o tema do trabalho doméstico a partir das perspectivas da empregada Eunice e de sua filha Mabel. Como a literatura pode ser uma ferramenta eficaz para dar voz às experiências dessas mulheres e denunciar as violações de direitos trabalhistas?

O terreno da literatura é o terreno da imaginação. Quando se está escrevendo um romance, diferente de uma não-ficção, ou seja, um trabalho que seja um ensaio, uma análise mais acurada e científica do que nos acontece, no terreno da ficção, a gente pode imaginar muita coisa, pode dar voz a muita gente, pode dar voz a um espaço, um cenário pode falar, um objeto pode ganhar vida e falar. Então isso faz com que a gente consiga captar a essência desses acontecimentos e consiga tocar o coração das pessoas, consiga dialogar com algo profundo do Brasil, porque a gente traz toda essa questão, mas embalada em metáforas, em poesias, em imagens muito poderosas, em noticiário… A gente tem um farto noticiário. O noticiário é mais criativo que eu. A gente vê coisas muito escabrosas acontecendo, que quando a gente olha, [pensa] assim, “meu Deus, se eu fosse escrever isso as pessoas iam dizer que era um exagero”.

E a gente tem um dia a dia infinitamente mais criativo na perversidade, então acho que eu não vou competir com a realidade no tocante à perversidade, eu vou competir com a realidade no tocante à fabulação de um fim diferente. Porque se você reparar bem, todos os meus livros, eles vêm falando de coisas muito sérias, muito pesadas, às vezes, de uma forma que não seja agressiva com aqueles personagens e com quem está lendo, mas o final é sempre para subverter aquela ordem, é sempre para encontrar uma saída, porque se for para ficar patinando na dor, nada disso faz sentido.

Considerando o impacto de suas obras e a mensagem de resiliência que transmitem, como você vê as possibilidades de um futuro mais inclusivo e igualitário para as pessoas negras e para as questões que você aborda em seus livros? Quais são suas esperanças e expectativas para as gerações futuras a partir do legado literário que você está construindo?

Eu acho que o verbo esperançar, que foi cunhado pelo Paulo Freire e já está até dicionarizado, eu acho que a gente sabe fazer isso desde sempre. Porque, como diz minha irmã, Adriana, se aquelas pessoas lá atrás que chegaram aqui acorrentadas, que chegaram aqui naquelas condições, semi-vivas ou semi-mortas, se aquelas pessoas não tivessem esperançado, eu não estaria aqui. Então, acho que esse verbo é o nosso verbo. Eu sou uma mulher madura, daqui a pouco estou entrando na terceira idade, mas não sou tão idosa assim (risos). E quando eu olho pra minha adolescência e minha juventude, nossa, que diferença. Na minha adolescência e na minha juventude eu não tinha uma mãe que usasse o cabelo assim como o meu. Não tinha nenhuma criança ou jovem que usasse o cabelo assim como o meu na escola. Por esse pequenino detalhe, a gente vê como já houve uma mudança de eixo das coisas.

Eu já fui falar em muitas escolas. Eu não me lembro de ter ouvido, na minha época de estudante, nem ter visto, nenhum escritor, seja na escola, seja na faculdade, seja em evento literário. Não existia evento literário. A Bienal do Livro fez agora 30 anos. Então, todo mundo que tem de 30 anos para trás não viveu a Bienal, não sabe o que era isso na sua infância. Eu acho que é isso. Eu acho que tem uma mudança acontecendo. Óbvio, ainda tem um caminho enorme pela frente. Tem muita coisa ainda para quebrar na sociedade brasileira em termos de melhoria de vida para nós, para o povo periférico, para as pessoas negras, indígenas, para as maiorias minorizadas. Ainda tem muita coisa a fazer, principalmente no terreno da política e da conferência de direitos para essas pessoas. Mas eu acho que há um pavimento, sabe? A gente já tem um caminho trilhado.

O desafio é descondicionar a mente de uma verdade que impuseram com muita competência pra gente, que é de que a gente vai conseguir operar uma mudança sem mudar as coisas. Você entende? Eu acho que tem uma geração, a geração dos movimentos negros, tem uma geração anterior a mim que tinha uma coisa muito calcada no coletivo de que era preciso mudar o sistema. E em muitas medidas eles conseguiram mudar, sim. Hoje ninguém razoavelmente honesto questiona que exista racismo no Brasil. Muitas coisas foram conquistadas. Hoje existem cotas, tem cotas pra ir para candidatos, para candidatas, para serviço público. Tem um amplo debate na sociedade. Então isso tudo são vitórias desse pessoal, coletivamente construídas. Da minha geração pra frente começou uma história de que a gente vai conseguir tudo no individual. De que a gente vai conseguir pelo empreendedorismo. O empreendedorismo, às vezes, me dá uma sensação de que é uma meritocracia disfarçada. Então a gente tem um desafio. Existiria vida nas comunidades, nas favelas, sem coletividade? Existiria condição de sobreviver num ambiente desses em que o Estado faz o que faz sem a comunidade, sem a coletividade? Então eu acho que o desafio agora é esse. É a gente saber quem nós somos, indivíduos, dentro dessa coletividade. Sem abrir mão dessa coletividade.

O livro “Solitária” também aborda a questão dos saberes ancestrais versus saberes acadêmicos. Como você vê a importância de reconhecer e valorizar os conhecimentos tradicionais negros, indígenas e quilombolas, especialmente na academia?

Eu acho que a academia precisa ser desviciada desse olhar único sobre o saber. Isso é muito urgente por uma série de questões que a gente pode enumerar, mas principalmente por questões de sobrevivência, inclusive, porque se você não confere saber a um pajé, que sabe como aquela planta ali pode curar doenças x, y, z, a gente não confere no poder, mas o laboratório Pfizer confere, vai lá e tira a patente daquela planta e você perde uma coisa que é sua. Então, eu acho que tem outros interesses por trás disso tudo, eu acho que de modo algum, na minha visão, a gente pode excluir a academia da nossa vida, porque isso também é construção nossa, isso também é direito nosso, eu acho que a gente precisa cada vez mais arrombar essas portas.

É legítimo que as pessoas negras, indígenas, etc, queiram sentar naqueles bancos ali, porque literalmente foram construídos por nós, não existe uma pedra nesse país que não tenha mão negra. Se eu construir um prédio, eu quero sentar lá dentro, se eu ergui aquela construção, eu quero ter o direito de usufruir dela, do que é produzido dentro dela, então é legítimo também esse lugar do acadêmico, da academia, mas a gente precisa desviciar o olhar. Isso não vai acontecer se a gente não estiver ali, isso não vai acontecer se a gente não tensionar essas relações. Então, em “Solitária” eu coloquei a menina, que é de uma geração mais nova, e os saberes da avó. E ela referenciando a avó, porque a avó é de onde ela veio e ela precisa saber que ela não está sozinha na linha do mundo, ela é fruto de uma construção de conhecimentos.

Você agora está conduzindo o programa Trilha de Letras na TV Brasil, onde conversa com autores e figuras importantes do mundo literário. Como se sente em desempenhar esse papel de referência para as próximas gerações de escritores e escritoras negras?

As pessoas às vezes me veem assim: “Ah, minha mais velha”. Eu falo “Gente, que mais velha? Eu estou aqui com vocês, sou contemporânea de vocês. Eu só estou aqui um pouquinho mais de tempo” (risos). Enfim, tem coisas que eu absolutamente desconheço, são vocês que vão me ensinar e vice-versa, então eu acho que é uma troca muito grande. Fico realmente muito feliz de ser referência, das pessoas citarem o meu trabalho. Já perdi a conta de quantos trabalhos já se debruçaram sobre os livros que eu escrevo, sobre os textos, às vezes até os textos do Instagram que eu faço, as pessoas usam em seus trabalhos. Isso é lindo demais.

A gente está vivendo um desabrochar, de um olhar para uma produção que até muito pouco tempo era completamente escanteada, então eu acho que tardiamente isso aconteceu, mas as coisas estão ganhando uma celeridade. Porque se a gente pensar bem, a Conceição Evaristo, o primeiro livro dela publicado foi com a idade que eu tenho hoje. Com a idade que eu tenho hoje, a Conceição juntou um dinheiro e do bolso dela publicou o “Ponciá Vicêncio”, e depois foi o sucesso que foi. Mas para o grande público do Brasil, a Conceição apareceu com 70 anos. E hoje, com a idade que ela publicou o primeiro livro, eu já tenho um prêmio Jabuti, já tenho quatro romances, sete livros escritos, então isso é um caminhar, isso é uma evolução construída por ela, pela geração dela. Então eu acho que é tudo muito bonito o que a gente está vivendo.

Eu acho que a gente só precisa ter um cuidado com esse culto ao ego, esse culto à personalidade, que é bem próprio do capitalismo. É um pó mágico na frente dos olhos. As pessoas ficam inebriadas com a própria imagem na selfie, com a própria imagem na rede social, a própria imagem nos grandes eventos, nas grandes mídias, e cegas por todo o entorno. E aí, quando os cancelamentos da vida acontecem, a pessoa não sabe nem da onde vem o caminhão que atropelou. Então a gente tem que ter um cuidado com isso. E esse papel de referência é, acima de tudo, responsabilidade.

Você mencionou em uma outra entrevista que reconhecer-se como escritora ou escritor negro é uma afirmação política. Poderia compartilhar mais sobre como essa afirmação é importante e como influencia suas obras?

Porque até muito pouco tempo não era bacana ser negra não. Não era bacana você afirmar isso, não. Vinha carregada de um defeito de cor. Essa expressão, “um defeito de cor”, é uma expressão cunhada pelo serviço público. “Fulano não pôde exercer aquele cargo porque ele tem um defeito de cor”. Um defeito de cor era ser negro, negra. Então, esse país que se acostumou com o defeito de cor, que se acostumou com expressões como “vai casar com um branco para limpar a barriga”, “vai clarear a família”… Esse país, que se acostumou com esse “cabelo de bombril”, o cabelo crespo, sabe? Essas violências tão pesadas que a gente sofria. Não era muito bacana. Então as pessoas faziam tudo para embranquecer, para não se verem encaixadas naquele grupo. Então, se afirmar escritora negra, é um lugar político nesse sentido. É preciso coragem, para você fincar a sua bandeira ali e ali ficar. Este é o meu lugar. Eu sou uma pessoa negra mesmo com tudo que isso traz. E não é pouca coisa que traz.

Está na moda ser preto desde que você não seja. É muito bom você trançar o cabelo, é muito bom você ter suas guias do candomblé, você ir nos rolês pretos… Mas, vai correr da polícia, vai levar um esculacho, vai ser rejeitado nos empregos, vai ser preterido em todas as oportunidades… Uma série de coisas. Vai quase morrer em um hospital porque a pessoa te negligenciou. Quando eu engravidei, eu passei muito mal. Tenho dois filhos e nas duas gravidezes, eu passei muito mal. Eu quase morri por negligência médica. Então, vai passar por isso tudo. Então, é esse o lugar político e é essa, mais uma vez, minha responsabilidade.

A negação da infância é um tema recorrente em seus livros. Como a infância negra se relaciona com a temática central de suas histórias?

Primeiro, quem é criança? E segundo, quem tem o direito a essa infância? Quem é olhado como criança no Brasil? Quem cedo precisa assumir responsabilidades que não são compatíveis com a sua idade cronológica? Isso também é uma construção histórica e também deve ser uma desconstrução histórica. Eu acho que a literatura tem um papel. A literatura, quando eu falo, é a fabulação, é a ficção. Tem um papel nessa desconstrução da infância adultizada das pessoas negras. O audiovisual principalmente. A gente naturalizou ver um menino negro, um jovem negro, com muita carga. “Ele sabe o que ele está fazendo”. É um garoto que às vezes tem 13 anos. Quem é que sabe o que está fazendo totalmente aos 13 anos? E a adolescência é aquela fase justamente que você não tem noção nenhuma do perigo que está correndo. Essa noção do entorno vai vindo com o tempo. Mas para os meninos negros não têm essa chance, não. Eles já são homens. Eles já sabem fazer filhos, então eles já são homens. O que é isso que a gente vive, senão o resquício da escravidão das crianças?

Você tem explorado diferentes períodos históricos em seus romances. Qual é o próximo desafio literário que você tem em mente e que temas ou contextos históricos pretende explorar em futuras obras?

Eu estou com três livros engatilhados. Dois são uma sequência do “Água de barrela”, que vai ser uma trilogia. E isso está me dando um trabalho gigante, porque se o “Água de barrela” foi publicado em 2016, daqui a pouco faz dez anos de publicado, eu tenho o período de publicação do “Água de barrela”, mais o período de pesquisa desses outros dois. Então, é muito tempo. É ruim você fazer um livro com pouca informação, mas eu acho que é pior com muita informação. Eu tenho muita informação para destrinchar, para dar coerência, dar encadeamento. E aí, eu passei um livro na frente que vai falar mais com o “Solitária”. Então, esses são os projetos imediatos de livro que eu tenho. Mas tenho outros também. E assim vamos. Esse [livro] que falei tem uma pegada mais contemporânea, vai conversar um pouco mais com o nosso tempo, quem são as pessoas negras do nosso tempo e alguns grupos que são muito pouco vistos. Não vou dar spoiler, né? Muito pouco vistas na literatura, mas que estão aí agora. Eu acho que as pessoas vão ficar muito surpreendidas de se verem ali. Então, surpresa. Mas são contextos mais contemporâneos. Eu acho que vai ficar muito lindo. Vai ficar muito bacana. Só preciso de tempo. E o tempo hoje é a minha preciosidade. Preciso de tempo, realmente. Tanto que vou fechar a agenda agora em dezembro para eventos e só vou voltar lá para março ou abril, porque eu preciso mergulhar nessas escritas.